圖1

圖2

中評社╱題:地名文化在增進兩岸民族認同中的價值探討 作者:洪水英(漳州),閩南師範大學文學院副教授;李順興(漳州),閩南師範大學教授\博士生導師

【摘要】地名文化是兩岸民族認同的重要載體,在“兩制”台灣方案視域下具有歷史溯源與實踐共構的認同表徵功能。研究表明,在一個中國原則下,兩岸方言、建築、信仰、冠籍、冠姓地名等,具有延續空間文化記憶、共育跨越制度差異的文化韌性,在尊重台灣地名命名習慣下,未來可通過推動兩岸地名遺產聯合申報、構建地名文化可視化平台及共構兩岸“地名文化+”生態圈等路徑,進一步優化兩岸民族認同的地名文化治理方案。

積極探索“兩制”台灣方案,豐富和平統一實踐,具有重大的現實意義。未來,如何進一步深化兩岸利益融合,密切兩岸經濟人文交流,增進兩岸同胞福祉,促進兩岸心靈契合,使其惠及更多的民衆等。這些都是當前學術界研究的熱點和生長點。已往學術界研究多數集中於政治、經濟領域方面,在兩岸文化治理方面略顯不足,尤其在民族認同上如何提升同頻共振效用上,缺少系統性研究。以地名文化為例,它是中華傳統文化的重要組成部分,也是兩岸文化交流的重要載體,在兩岸交往交流交融中發揮著精神紐帶作用,理應成為“兩制”台灣方案探索的新角度,遺憾的是這些重要價值尚未得到學界的關注。鑒於此,本研究從民族認同理論出發,探究兩岸地名文化在歷史同源、共構實踐中的民族認同表徵及其治理路徑,旨在揭示地名文化在增進民族認同中的重要作用,為推進“兩制”台灣方案實質性落實提供有益的參考。

一、“兩制”台灣方案視域下的民族認同

(一)“兩制”台灣民族文化認同方案的意義

“兩制”台灣方案是推動兩岸文化新繁榮新發展的新基石,對國家統一、對兩岸同胞、對中華民族最有利。2019年1月2日,在《為實現民族偉大復興推進祖國和平統一而共同奮鬥——在<告台灣同胞書>發表40周年紀念會上的講話》中,習近平總書記提出探索“一國兩制”台灣方案的倡議,其目的是通過和平方式,用最小的成本,實現國家統一。黨的二十大報告明確強調:“解決台灣問題、實現祖國完全統一,是黨矢志不渝的歷史任務,是全體中華兒女的共同願望,是實現中華民族偉大復興的必然要求。堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略,牢牢把握兩岸關係主導權和主動權,堅定不移推進祖國統一大業。”①顯然,“兩制”台灣方案是實現和平統一、實現中華民族偉大復興的戰略構想,是中華民族禀賦、中華民族特點、中華民族精神在文化上的集中體現,是“以文化人”“以文惠民”的形象闡釋。

德國斐迪南·滕尼斯(Ferdinand T.nnies)指出,“共同體是一種基於自然情感、血緣、地緣或精神紐帶的緊密群體,成員之間有強烈的歸屬感和互助關係”②,“是具有共同理想和相同文化性狀的社會個體所構成的有序群體。”③民族作為想象的共同體,文化則是民族的血脈。民族認同(又稱族群認同)包括政治認同和文化認同,主要“指一個民族的人們對其自然及文化傾向性的認可與共識”④,“是個體獲得、保持與創新自身民族文化的社會心理過程”⑤。表現為本民族成員對本民族文化的認同感、歸屬感和自豪感,在凝聚民族力量,維護民族傳統和家國大義、弘揚民族精神等方面所具有的精神紐帶作用。中華民族文化認同則是“實現中華民族偉大復興的中國夢的精神支柱,是加強中華民族共同體歸屬感的精神基礎”⑥。習近平總書記強調:“文化認同是最深層次的認同,是民族團結之根、民族和睦之魂。”⑦顯然,關於如何增進中華民族認同感問題的深入思考,事關“兩制”台灣方案有效實施和落實,事關中華民族偉大復興進程的推進。

“兩制”台灣方案探索是一個兼具長期性、挑戰性的社會實踐。基於台灣地理多樣性、歷史背景複雜性、文化多元性、時代特殊性等問題,陳先才、唐梓涵、周葉中、徐瑩、蘇美祥、單玉麗、祝捷、夏路等學者研究表明,在一個中國原則與和平、民主、平等原則下,方案中政治、經濟、法律、文化等方面都需要全面充實,其迫切性、可能性和現實性可想而知。衆所周知,台灣是一個典型的移民地區,除了原住民文化外,還有中華文化、閩粵文化、西洋文化、日本殖民文化等,是一個多元文化融合體。近二十多年來,民進黨上台期間企圖以“文化台獨”手段達到台灣本土化目的,在思想文化、教育文化等方面有意抹黑大陸,刻意淡化兩岸同胞同祖同根、血脈相連、文化相通的客觀事實,導致台灣民衆對大陸制度文化認知上存在偏差和誤解,甚至偏見,留下很多後遺症。而且,當前時代語境中“文化台獨”博弈依然存在。據2025年6月11日央視新聞報導,民進黨當局粗暴推動“中正路”改名引發輿論強烈反彈,國務院台辦召開新聞發布會就台當局“去中國化”“漸進台獨”等陰謀給予本質性揭露,著實建構了抵禦“台獨”政治分裂思潮、粉碎“台獨”任何文化分裂企圖的共同認知條件,也彰顯增強民族認同感的重要性。這些無疑都為“兩制”台灣民族認同方案提供了學術生長點。

(二)兩岸地名文化的民族認同意義

兩岸地名文化是中華傳統文化的重要組成部分,是兩岸共同的文化遺產,承載著兩岸共同的民族記憶、價值觀念、審美觀念等。衆多學者從歷史、地理、物產、政治等方面(陳名實,2013;黃碧蓉,2012;張維義,2008;朱天順,1992;陳國強,1992)發現,兩岸地名文化具有共同的歷史記憶、分布特色、中國文化元素等。如大陸學者涂志偉《台灣涉漳舊地名與聚落開發》一書,就其同根同源性進行了詳細的闡釋。祝松、陳支平則在《兩岸社會史研究的新成果——涂志偉〈台灣涉漳舊地名與聚落開發〉一書出版有感》中,高度肯定了此書地名文化的溯源價值(祝松、陳支平,2013)。鑒於此,本文擬從柔性的文化維度介入,藉助朱天順編著的《中華人民共和國地名詞典·台灣省》和傅祖德編著《中華人民共和國地名詞典·福建省》的地名來分析統計(該詞典所收錄地名限為1949年10月1日中華人民共和國建立以後而合乎詞典收錄範圍),探索“兩制”台灣方案視域下地名文化在增進民族認同中的重要價值。

二、兩岸地名文化的民族認同表徵

地名是“一定空間位置地理實體的指稱符號,是專有名詞的一部分,是文化的載體”⑧。曾世英指出:“地名是歷史的產物、地理的反映,是一種文化現象。”⑨地名關涉地方自然地理環境、人文歷史,它是一種社會文化現象,其地名群也可建構成地名文化圈。其實有些新名也是由舊地名演化而來,新舊之間存在著相互聯繫的密切關係。因此,地名作為地理空間的標識,也是一種歷時文化形態。

(一)兩岸地名中的歷史同源文化

閩南地區包括廈門、漳州、泉州三地,其物質文化、制度文化、精神文化都有河洛文化的影子。湯漳平教授指出:“唐初中原移民入閩是首次大規模‘開閩’”“至中唐時期,閩文化應已形成,它既是今日閩文化的底層文化,也是閩南文化的根基。”⑩有學者指出:“閩南文化初肇的基因是河洛文化,二者均具有輻射和中心影響作用,河洛地物文明高濃度勢位擴散為中原文化,中原人口南徙入閩後,形成以漳、晉、泉為中心的閩、粵、台等地的泛閩南文化。”⑪如泉州的洛陽鎮、洛陽江、洛陽橋等地名,就是很好的證明。閩南移民大批遷到台灣未開發的地方,帶去了祖地的風俗習慣、語言文化,他們新開闢的定居點,也往往以自己祖宗或祖家地名來命名。

1.方言文化地名

地名是地方文化的重要組成部分,承載著一個地方、一個家族的血脈、歷史和記憶。如先祖、始祖、祖籍、祖地、祖家、祖厝、故鄉、家鄉的方言地名,在方言語音、語詞、語義上都會有不同程度的反映。兩岸兩地地質構造同源,同屬於亞歐大陸板塊,地理位置接近,在地質歷史上也多次相連,如今台灣海峽的形成是由於板塊運動和海平面的上升而形成,導致兩岸兩地在地理位置上的分隔,但兩地山脈走向一致,斷裂帶的連續性則是兩岸人民同根所生、血脈相連的有力證據,這從兩岸方言地名可以找到佐證。從族譜、地方志、碑刻、宗廟等文化載體看,在《福建通志》《漳州府志》《泉州府志》《海澄縣志》《同安縣志》《長泰縣志》《中華姓氏源流堂號考據》《中國姓氏大全》《通志》姓氏略等,均有方言地名的記錄實況。

(1)兩岸地名語音具有關聯性。以“台灣”名字來源為例,據史書、方志記載,現在的“台灣”地名,是從“夷洲(三國)—流求(隋朝)—流求(唐朝)—留求、琉球(元代)—北港、雞籠、淡水(明朝前期)—東番(明朝後期)—台灣(明崇禎八年)”這一歷史長河中走出來的,從而變成一直延續至今的名稱。其中宋元時期遷徙去台灣島的閩語漢人,依照閩南語將“台窩灣”音譯為“大員”“台員”“大灣”等名稱,最終確定為“台灣”;台灣早期地名,一些以先住民語為語源的地名,閩南移民在開墾過程中也會以閩南方言譯音來代替台灣少數民族,如“北投社”,閩南語音譯為“Bak-tau”(凱達格蘭音為“patauw”),大甲閩南語音音譯為“Toā-kah”(平埔族道卡斯族名音為“Taokas”音譯)等等。

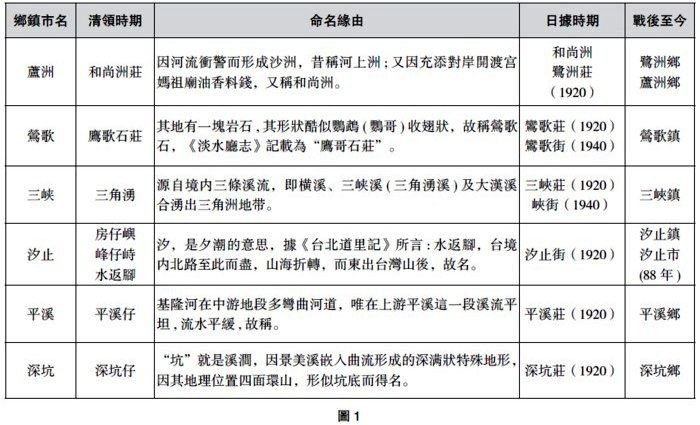

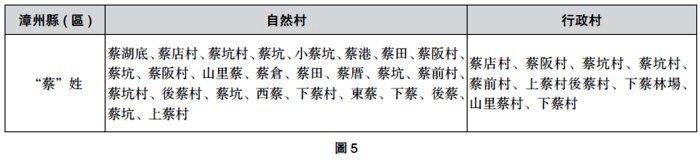

(2)兩岸通名用字具有一致性。兩岸地名通名特色字極為相似:寮、厝、墘、角、尾、里、頂、崁、埔、寨、兜、坪、侖、坑、竹、仿、埕、澳、洋、湖、勢等等,有些地名帶有頭、阿、仔等綴詞。“地名作為辨識空間的符號,反映了居民對地表景觀的空間意識,所以藉由地名可以重塑過去地表的景觀及人類各類活動的軌跡。”⑫據廖忠俊編著的《台灣鄉鎮舊地名考釋》,我們整理出台灣台北市部分地名的發展變化,如圖1所示。

[圖1]

很明顯,山形水勢在民衆的地名認知中占有重要地位。閩南、台灣多山,為丘陵地勢,其用字文化特徵非常明顯:一是依地形命名:兩岸兩地的地形特徵都是以山地、丘陵為主,所以兩地的地名常含“山、峰、嶺、崗、崎、丘、石”等;二是依據氣候命名:兩岸兩地都是亞熱帶季風氣候為主,降水豐富,受季風影響顯著,地名多帶“洲、溪、港、潭、浦、坑、湧”等;三是依據植被命名:兩岸兩地的植被主要是亞熱帶常綠闊葉林,地名常見“林、榕、樟、竹”等植物地名。兩岸地名的形成與它們有千絲萬縷的聯繫,是地名文化產生的根基。

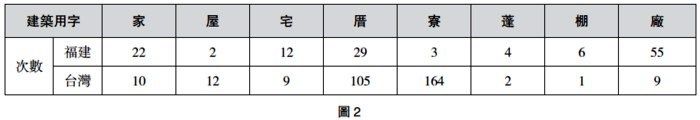

2.建築文化地名

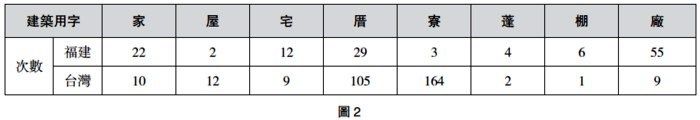

“家”文化是住所文化的重要代表,具有深厚的歷史底蘊。兩岸家族、宗族、民族,一脈相承,對兩岸地名文化產生了深遠的影響。“家、厝、屋、宅、寮、蓬、棚、廠”等詞頻繁出現在兩岸地名中,彰顯閩南家族文化重要性,如圖2所示。

[圖2]

地名通名的“寮、厝”兩字高頻率使用,透露出兩岸民衆對住所文化的重視,具有豐富的文化內涵:形象地刻畫了大陸移民的真實生活。段玉裁在《說文解字注》中解釋:“寮,穿也。”⑬“穿”是“小窗”的意思。在《康熙字典》中,“寮”字又有多重含義,它可指小窗,如古人詩文中描繪的窗寮之景。在閩南方言中,“寮”主要指簡陋的窩棚小屋,源自南方少數民族在房屋內掘地為竃的“火塘之屋”。在《詩經》《戰國策·魏策》中,“厝”有“磨刀石”“安置”“安葬”之義,均沒有“房屋”引申義;在《國語辭典》《現代漢語詞典》《漢語大詞典》中,“厝”是個方言詞,開始有“房屋”之義項。閩南語“祠”與“厝”[tshu]讀音相同,意義相通,兼具“衣錦還鄉”“葉落歸根”的聯想義。“姓氏+厝”地名是閩南人重鄉崇祖、家族本位的社會心理反映。據統計,台灣人中的漢族人,絕大部分是從大陸的閩南地區遷居而去,漳州、泉州占絕大多數。“姓氏+厝”、詔安厝、漳州厝、南靖厝等冠籍地名的連用,足見祖輩移民對家鄉、對國家的認同和眷戀。

(二)兩岸地名中的信仰文化

台灣許多地名是為紀念拓墾台灣的人物而出現的,如明朝的顔思齊、鄭成功、陳永華、沈光文、鄭成功屯墾將領的地名;紀念清朝時期人物的地名,如紀念施琅的地名(如將軍府、將軍莊等)、紀念開拓聚落有關人物的地名(如煥昌里、吳沙村、仕安村、三舍村等)、與台灣歷史事件有關人物的地名(如阿里山、爽文村、爽文路、諸羅縣、嘉義縣、逢甲里、逢甲路等)。

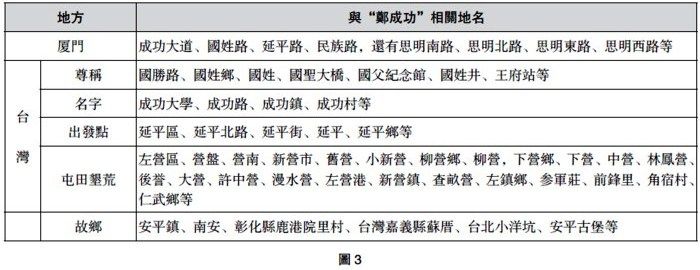

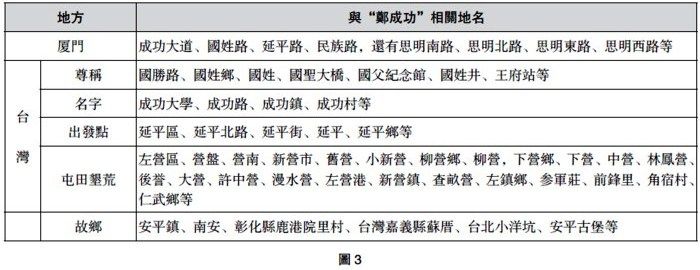

1.鄭成功信仰地名

兩岸許多紀念鄭成功的地名,是台灣人民懷念民族英雄和追思故鄉的歷史見證。由於鄭成功有許多名號(國姓爺、鄭延平、延平王、延平公、延平郡王),諸如“國姓”“成功”地名等在行政區劃到街區、道路等經常出現,如圖3所示。

[圖3]

上述地名反映了兩岸人民對民族英雄鄭成功的懷念和原鄉情感融入。南安是鄭成功的故鄉,用南安舊地名冠籍的台灣鄉村地名很多,如彰化縣鹿港院裡村,源自南安石井院里村;台北小洋坑因晉江縣石獅小洋坑蔡氏鄉親跟隨鄭成功到台灣而命名。首先,“安平”意蘊深刻:安平鎮,是今福建晉江安海鎮的古名,是鄭成功收復台灣的出發點之一,鄭成功改台南城堡熱蘭遮城(Fort Eeeland),變為安平鎮(含有“光復故土”之義),如今台南“安平古堡站”,不稱“熱蘭遮城站”,卻被民衆稱為“王府站”,顯示鄭成功“國姓爺”身份,此外在鄭成功家鄉南安縣石井鎮以及廈門鼓浪嶼等地,都有“國姓井”地名。其次,“屯、營”地名歷史見證:許多地名還保留著鄭成功墾荒部隊的番號和鎮營首領的名字,這與他實行“寓兵於農”屯墾制度有關,如台南、高雄、嘉義和雲林等縣的許多地名。

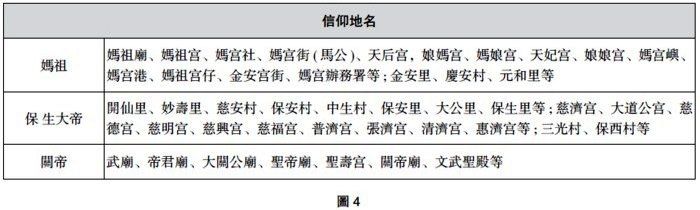

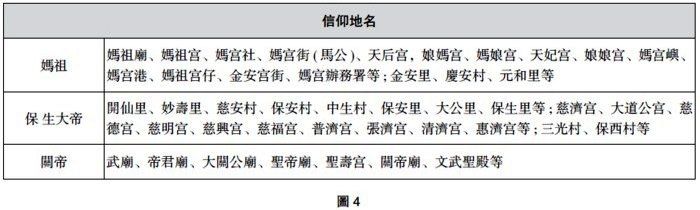

2.媽祖、保生大帝、關帝信仰地名

民間信仰在台灣十分流行,信衆達70%,廟宇數量衆多。民間信仰文化的廣泛流行自然地也反映到地名中,形成特色地名文化圈。由於地名範疇十分廣泛,其形式多種多樣,如地域地名、行政地名以及還未達到行政地名等級的小地名、單位地名等,兩岸信仰文化圈很受媒體和學術圈的關注。如以寺廟名命名的“如崇聖、文昌、保生、大成、福德、鄂王、南瑤、三山、神農、仙宮、鎮南、武廟、關帝、慶和、龍山、竹蓮、寺前、廣福、廣興”等等。如“媽祖、保生大帝、關帝”信仰地名(圖4)。

[圖4]

這些地名語詞其構詞模式、命名邏輯基本相同,主要體現為“專名+通名”的命名模式。構成來源大致可歸為兩種:一是以宮廟名稱作為村里地名;二是信仰對象的名、號、別稱等與宮廟名稱相結合作為村里地名。如台灣媽祖信仰、保生大帝信仰、關公信仰地名圈各有其文化內涵。“媽祖”是海上女神,在閩台也稱“天妃”“天后”“天后娘娘”等;保生大帝又稱大道公,民間稱其為吳真人,尊為“神醫”,鄉民建廟奉祀尊為醫神;關帝又叫帝祖、帝君、關聖、武聖,關帝廟也叫武廟,在兩岸都普遍存在,彰顯關羽的勇武之風、義勇之德。人文建築名詞“廟、宮、殿”,地理實體名詞“港、嶼”,人文地名如“街、里、村”等。這些既承載著民間信仰精神,又體現了地方文化的發展。

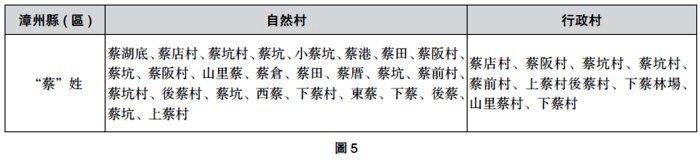

(三)兩岸冠籍冠姓地名文化

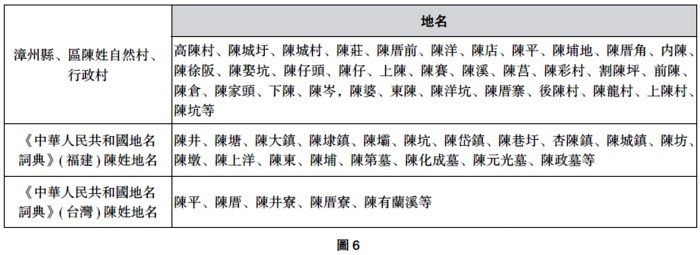

在中國,父系血親、母系血親或姻親名稱,都是一種血緣文化符號。“血緣是古代傳統社會中最基本、最牢固的一種人際關係,家族組織通過族譜、祠堂、族產等物質載體寄托親緣關係,使族人凝聚在聚落中繁衍生息。”⑭“姓氏則是標志社會結構中一種血緣關係的產物”⑮。這種“親親”文化不知不覺也影響了兩岸地名命名文化。據台灣學者調查,冠籍地名有八十六個,台灣冠姓地名有一百多個。其中大部分是來自閩南漳州、泉州和廣東潮州、惠州的渡台移民,他們很自然地依據姓氏或籍貫聚集而居,隨著同姓、同籍貫聚落的形成,也就有了冠籍或冠姓地名。以南靖為例,台灣有南靖寮、南靖縣、靖和、南和、南靖、田中村、田中里、車田村、梅仔村等。現漳州同姓或同宗族村社依然存在,如圖5漳州蔡姓行政村和自然村。

[圖5]

據族譜記載,現在泉州、莆田、漳州以及廣東潮州一帶的蔡姓,源於西漢末年蔡勛的後代。據史料記載:“唐中期遷閩,蔡君智住興化莆陽,君智長子用之五世孫蔡襄,宋仁宗時進士及第,知泉州時建洛陽橋……其後散處泉、漳、潮各府。君智次子用明,字輝,唐咸通元年自莆陽仙游始遷晉江青陽,是為青陽派始祖”⑯。“蔡”姓自然村和行政村顯示家族、宗族在鄉村的重要性,因同根、同姓,其同民族的性格、精神特徵也很突出。村社地名在一定程度上也是地方身份認同的體現,如台灣墓碑上所鐫刻的村社名,它以沉默者的身份訴說著祖籍地、家族背景,建構地域民族認同。遠在他鄉的游子也可藉此進行跨海的謁祖尋根。根據台灣“地政司”2021年發布的台灣地區聚落類地名整理,發現台灣地區“姓+厝”兩字聚落地名高達780個,涉及的姓氏有10個。

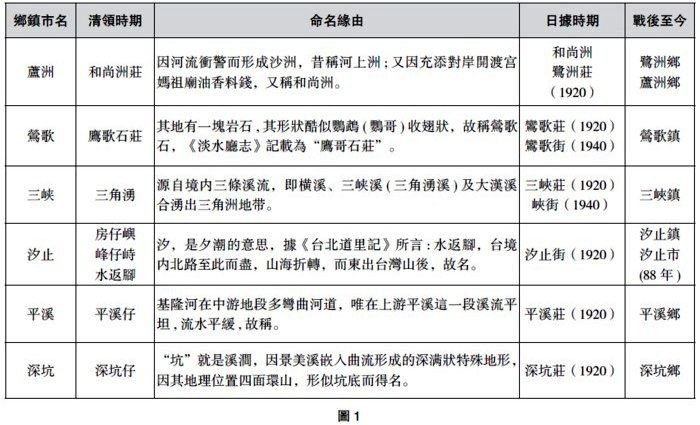

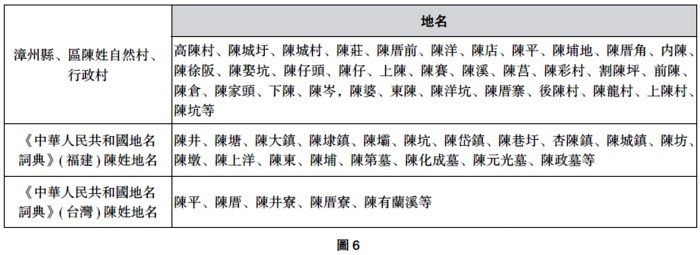

兩岸姓氏地名文化是維繫家族、宗族乃至民族的一個重要精神支柱。“家族文化作為中華傳統文化的重要組成部分,承載著世代相傳的價值觀、信仰、習俗以及行為準則。”⑰許氏族譜介紹,台灣雲林許厝的地名源於清代最早到這裡開墾的許姓,祖籍泉州府晉江市梅嶺許厝村。據記載,許姓祖先從明朝末年陸續到台灣開基,清朝中後期是入台高峰期。福建先後有200餘支系許姓分居台灣、金門、澎湖。時代變遷,兩岸許氏子孫始終堅守著對家族根源的追尋與宗親聯繫的渴望。台灣許厝寮村民為了紀念祖家,不但將村名稱為“許厝”,還將海灘稱為“許厝海灘”、橋稱為“許厝橋”、池塘稱為“許厝漁港”、路稱為“許厝路”“許厝東路”“許厝南”等等。藉地名表達炎黃子孫對家鄉、故土、祖國的熱愛和眷戀,彰顯中國人“報本返始”“飲水思源”“慎終追遠”的傳統觀念和美德。又如台灣最大姓氏陳姓,兩岸陳氏地名也很多,如圖6兩岸陳姓地名舉例。

[圖6]

陳姓地名詞“聚族而居”的組團式和分布特徵,蘊含著“血緣和地緣”的雙重認同,構成地名“宗族共同體”。其大分散和小聚居的空間分布特徵,可喚醒歷史文化記憶、集體記憶等。

三、兩岸地名文化交流

兩岸地名文化是兩岸移民文化史的見證,是中華民族敬仰先賢、繼承傳統、開闢未來、淨化自己、發展自己的偉大精神紐帶。多元宗教的共生共榮信仰與地名建構成了兩岸特有的地名文化圈,在空間上推動兩岸民間信仰文化的發展。“兩制”台灣方案視域下文化交流將更融洽更緊密,從“台灣當局”到“台灣同胞”文化主體的稱呼改變,再現了兩岸利益、福祉、感情的新提升。藉此,可突破兩岸地圖“地名陳列”的初級階段,轉向“精神譯碼、價值傳遞、行為引導”的深度融合和交流。

首先,它具有深厚的歷史文化底蘊。兩岸地名文化的歷史同源性為“兩制”台灣民族認同方案充實了內容。台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分,兩岸地名為其提供移民歷史、經濟往來和文化交流史考釋的證據鏈,強調了台灣、大陸之間的緊密聯繫,闡釋了實現國家統一的合理性和必然性。歷史地名表明,台灣人民作為中華民族大家庭中的一員,依然保持著中華民族的傳統文化習俗,并且歷經數次殖民統治而沒有改變。由於歷史、地理等原因,台灣移民主要來自閩粵兩地,在赴台開墾的聚居活動中,在地名中留下了大量閩粵民風、民俗。其聚落地名、城市地名承載著豐富的歷史記憶。如台灣政治上所經歷的關氏、清朝、日據等不同政權的統治,還有1945年11國民黨《台灣省各縣市街道名稱改正辦法》的頒布,地名被改掉或雅化現象的出現,都沉澱成台灣地名文化的深厚底蘊。如台北地名中南北向街道用中國省名、東西向用中國城市名的命名思路,主要參照了上海街道命名思路;還有系統化的中華文化意蘊的命名邏輯,如中華路、信義路、和平路、忠孝路、仁愛路等,以及充滿民國韵味的民權路、民族路、民生路、中山路等。可見,兩岸地名裡蘊含着豐富的民族元素,是中華民族“根”文化與台灣、閩南“源”文化的生動演化,為“兩制”台灣方案文化交流提供源源不斷的資源,為民族認同順利落實提供了實踐場域。從根本上消除台灣民衆對“兩制”台灣方案的誤解和疑慮,營造良好的民意氛圍,為方案順利落實創造有利條件。

其次,它具有感召力和影響力。兩岸異地同名詞喚醒了兩岸歷史記憶、集體記憶、鄉土記憶。兩岸媽祖、保生大帝、關帝等信仰地名其實是民衆對“立德、行善、大愛”的精神贊賞,是民衆追求美好幸福生活的心理體現。它們已逐漸演化為跨越地域、族群的共同信仰,并成為連接海內外華人的重要精神紐帶。媽祖地名與福建省莆田市湄洲島聯繫在一起,其地名符號已升華為見義勇為、扶危濟困、無私奉獻的高尚情操,體現了中華民族的傳統美德,給人們以鼓舞。保生大帝信仰地名與閩南廈漳兩地的青礁和白礁聯繫在一起,書寫著閩南人下台灣、下南洋的征程,集慈濟文化、僑台文化於一體。關帝信仰地名因為稱號變化而變化,因歷史記載、文學藝術、民間信仰、皇家崇祀中各有所側,其稱號也有所不同,大致分為“關羽—漢壽亭侯—宋(關公)荊王—關帝—關聖”五種,其地名也經歷了“人—侯—王—帝—聖”的升華過程。伴隨著祭典活動中具體地點、特定時間、文化理想的指向,產生了多層叠加的文化價值,如“和順文化”“根文化”“融合文化”。它是超民族、超信仰、超國籍、超時空的道德偶像符號,是兩岸人民民族認同的精神坐標。

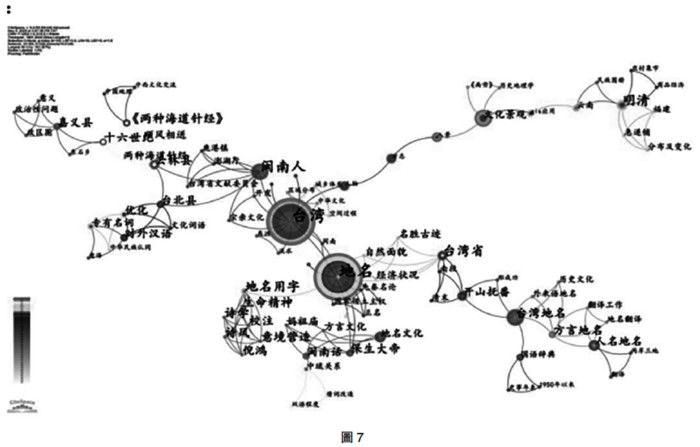

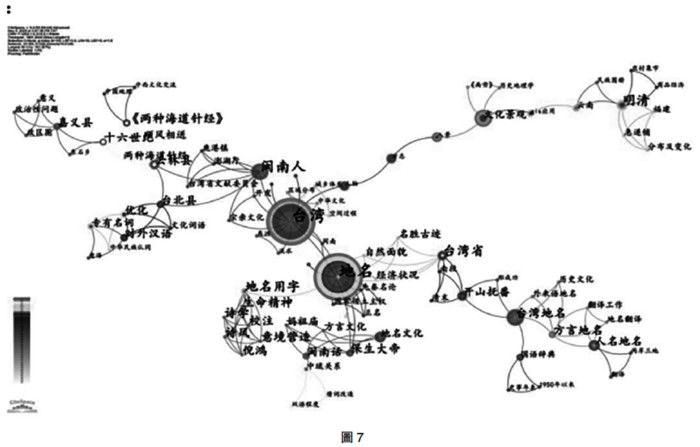

再次,它具有引領力和能產性。從“以文鑄魂,以文化人,以文惠民、以文興業”看,兩岸地名在傳承中華文化、提供兩岸同根同源性、增強兩岸文化認同感等都具有重要交流意義。如賦能兩岸鄉村全面振興,凝聚民心、淳化民風、引領風尚,打造兩岸地名地方樣板等。對兩岸地名文化資源整合活化,可將兩岸同名村打造成“打卡點”,升級為“產業樞紐”。在多方協調中打造地名產業特色,促進兩岸冠籍、冠姓地名、物產地名等變成兩岸融合軟實力和兩岸鄉村振興的硬支撑。地名因其形成原受中國血親文化、閩南地名僑州、郡、縣等因素的影響,其種類繁多、語言結構多樣化,并以大小、方向、位置、形狀、數字、新舊等方式加以區別,藉此可在台灣地名溯源、網絡、媒體、數據等方式啓動兩岸舊地名文化,以高位目標推動,高標準推進兩岸地名數據庫建設,挖掘閩台地名的家族源流、始遷祖信息、遷徙過程等文化資源,構建可視化的兩岸“新家園”。如根據Cite Space可將近年來知網學術界關於台灣地名研究狀況生成可視化圖7。

[圖7]

四、兩岸地名文化治理

兩岸地名文化屬於“低政治敏感性—高認同顯著性”的融合媒介,可在“兩制”台灣民族認同方案探索中發揮橋梁作用。它不僅拓展了國家統一理論的文化治理維度,而且為兩岸文化融合發展提供了新思路。2023年9月中共中央國務院發布的《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》提出應該發揮媽祖等民間信仰精神紐帶作用,在未來,廣大學者可立足“兩制”台灣方案的制度框架,根據青年群體對地名認知的代際差異和台灣少數民族民族地名特點,進一步深化兩岸民族認同方案研究。

未來,可系統挖掘地名文化在促進兩岸民族認同中的文化治理價值。其路徑探索可按以下思路進行:一是基於兩岸地名文化的歷史同源性、抗爭性共構、信仰紐帶和血緣標識等民族認同表徵,共築民族認同的文化韌性;二是拓展兩岸地名文化空間記憶的延續性、“兩制”文化制度的包容性,共同打造兩岸地名民族認同的特色品牌和地標性符號;三是在一個中國原則下,通過尊重台灣地名命名習慣、推動兩岸地名遺產聯合申報、構建可視化平台及共構兩岸“地名文化+”生態圈等,優化“兩制”台灣方案下地名文化的治理;四是根據政策導向、城市建設規劃,保持歷史地名寓意的延續性,建設兩岸歷史地名的保護評估名錄,采用科技賦能,通過文化啓動、制度創新、青年共創等途徑,治理兩岸地名中的重複纍贅現象,提升兩岸地名語言、文化辨識度、敏感度,建設兩岸地名語言文化資源庫、數據庫,推動兩岸經貿、文化、教育等各領域的合作發展。

注釋:

①習近平:高舉中國特色社會主義偉大旗幟 為全面建設社會主義現代化國家而團結奮鬥——在中國共產黨第二十次全國代表大會上的報告[M],北京:人民出版社,2022:59.

②(德)斐迪南、滕尼斯,共同體與社會[M],張巍卓譯,北京:商務印書館,2019:87.

③林宏、王璇,文化綜藝類電視節目中的文化共同體建構與文化自信重塑——以《中國地名大會》為例[J],現代視聽,2020(12):84-87.

④賀金瑞、燕繼榮,論從民族認同到國家認同[J],中央民族大學學報(哲學社會科學版),2008,(3):5-12.

⑤王沛、胡發穩,民族文化認同:內涵與結構[J],上海師範大學學報(哲學社會科學版),2011,40(1):101-107.

⑥肖銳、朱鵬程,當前中華民族文化認同面臨的問題與建設路徑[J],貴州民族研究,2021,42(6):48-53.

⑦習近平,《完整準確全面貫徹新發展理念 鑄牢中華民族共同體意識》,人民日報,2021-03-06(01).

⑧盛愛萍,溫州地名研究[M],溫州:浙江大學出版社,2021:2.

⑨牛汝辰,中國地名文化[M],北京:中國華僑出版社,1993:1.

⑩湯漳平,中原移民與兩岸多元文化之形成[J],中州學刊,2018(01):132-138.

⑪寧威,作為文化中介的“河洛郎”——論河洛中原文化對閩南文化的初肇與閩南“河洛風存”[J],華夏傳播研究,2024(2):190-210.

⑫許淑娟,地名中的區域特色:以台南市東區為例[J],環境與世界,1997(1):59-79.

⑬(清)段玉裁,說文解字注[M],北京:商務印書館,1996:1375.

⑭趙亞琛、張兵華、黃婧婧等,血緣關係影響下兩岸同名村空間布局特徵研究[J],地理研究,2024,43(7):1790-1808.

⑮付會太,南陽市區地名的文化語言學考察[D],合肥:安徽大學,2010: 26.

⑯楊緒賢,台灣區姓氏堂號考[M],北京:台灣新生報社,1980:159.

⑰鄢姿、李順興,“兩制”台灣方案視域下兩岸民族認同的家族文化效應[J],中國評論,2024,323:29,http://www.crntt.com/doc/266_0_106998450_1_1125120032.html

(全文刊載於《中國評論》月刊2025年8月號,總第332期,P120-129)

圖3

圖4

圖5

圖6

圖7