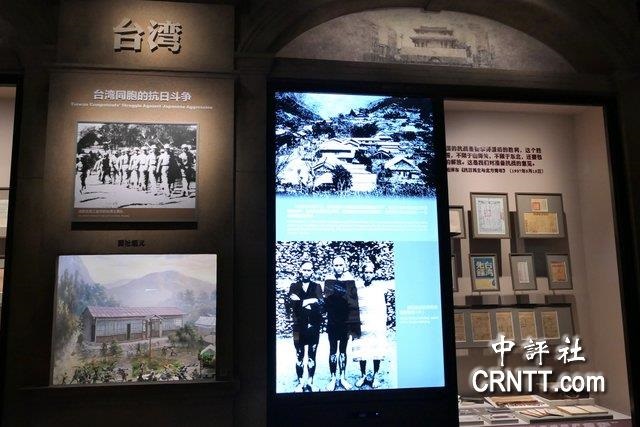

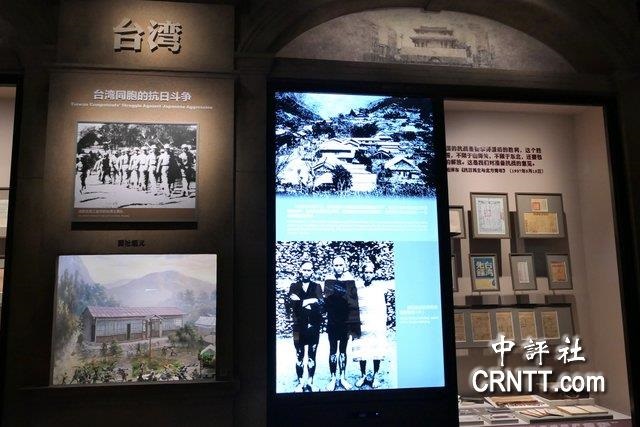

中國人民抗日戰爭紀念館設有台灣專區。(中評社 盧誠輝攝)

中評社香港8月31日電(評論員 楊流昌)2025年9月3日,是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。在這個銘刻民族記憶的特殊時刻,當我們回望那段烽火歲月,一組數字格外震撼:在日本殖民統治台灣的50年裡,無數台灣同胞為抗擊侵略者、捍衛國家主權慷慨赴死;從丘逢甲“拒倭守土”的悲壯血書,到台灣義勇隊跨越海峽的浴血奮戰;從李友邦將軍組建的“唯一正規軍編制台胞抗日武裝”,到台灣革命同盟會凝聚全島抗敵力量的呐喊……台灣同胞用鮮血與生命,寫下了與大陸同胞共赴國難、共禦外侮的壯麗史詩。今天,我們懷著無比崇敬的心情,向所有參與抗戰的台灣先烈與志士,致以最深切的緬懷與最崇高的敬意!

歷史不會忘記:台灣同胞的抗戰是全民族抗戰不可分割的篇章

台灣自古是中國領土不可分割的一部分,台灣同胞的命運始終與祖國緊密相連。1895年《馬關條約》將台灣割讓給日本後,日本殖民統治者對台灣施行殘酷的軍事鎮壓、文化奴化與經濟掠奪。但“台灣者,中國之台灣也”——從割台消息傳來的那一刻起,台灣同胞便以“寧戰死失台,絕不拱手讓台”的決絕,拉開了反抗侵略的序幕。

丘逢甲刺破手指寫下“拒倭守土”,率義軍在台中群山與日軍周旋;謝雪紅在中國共產黨指引下籌建台灣共產黨,點燃島內反日鬥爭的火種;蔡嘯告別妻兒奔赴大陸,加入新四軍在對日戰場屢建戰功;林正亨放棄美術理想報考軍校,血灑昆侖關與中緬邊境;李友邦將軍帶領台灣義勇隊,在敵後開展政治鬥爭、醫療救護與生產支援,成為全國唯一具有正規軍編制的台胞抗日力量……這些名字背後,是廣大台灣同胞用生命詮釋的“中國心”。正如台盟前輩所言:“台灣同胞的抗戰,從來不是‘地方性的抵抗’,而是全民族抗戰的重要組成部分。”

血脈相連的見證:中國共產黨是兩岸抗戰的共同引路人

歷史雄辯地證明:中國共產黨是全民族抗戰的中流砥柱,也是兩岸同胞團結抗日的核心引領者。從毛澤東1937年明確宣告“中國抗戰的勝利範圍包括台灣解放”,到中國共產黨推動建立抗日民族統一戰線,始終為台灣同胞指明方向——只有與大陸同胞並肩作戰,才能徹底擺脫日本殖民統治。

在中共支持下,台灣義勇隊於1939年在浙江金華成立,李友邦將軍提出“保衛祖國,收復台灣”的綱領,隊員涵蓋工人、農民、學生與知識份子,最多時達1000餘人;1941年,台灣革命同盟會在重慶成立,李友邦、丘念台、謝南光等台盟前輩與中共黨員攜手,以“集中一切台灣革命力量,打倒日本帝國主義、台灣光復”為宗旨,成為聯繫兩岸抗戰力量的重要橋樑。這些史實充分說明:台灣同胞的抗戰熱情,因中共的號召而凝聚;台灣抗戰的正義性,因與祖國命運的同頻而彰顯。正如一位台灣抗日志士的後代所言:“我們的祖先之所以選擇與大陸同胞並肩,是因為他們深知——台灣的前途在祖國,祖國的統一是抗戰勝利的必然歸宿。”

精神永續傳承:兩岸共話抗戰是對歷史最好的告慰

歷史的價值,在於照亮未來;記憶的傳承,在於凝聚共識。80年後的今天,當我們站在新的歷史起點上,更要銘記:台灣同胞的抗戰史,是兩岸共同的精神財富;維護國家統一,是對先烈最好的告慰。

近年來,民革中央積極推動兩岸共享史料、共修史書,編著《長城與抗戰》等著作,讓兩岸學者共同挖掘、整理、考證抗戰史料;組織“兩岸青年同走抗戦路”活動,帶領台灣青年赴北京盧溝橋、湖北宜昌石牌要塞、山西忻口戰役遺址等地,憑弔先烈、參觀展館、走訪老戰士。這些努力不僅讓台灣青年觸摸到真實的歷史脈絡,更讓他們深刻體會到:“台灣同胞的抗戰,從來不是孤立的島嶼抗爭,而是與大陸同胞血脈相連的全民族史詩。”正如一位參與活動的台灣青年所說:“當我站在昆侖關戰役遺址,聽到台胞士兵與大陸戰友並肩衝鋒的故事,突然明白——我們的根,從來都在同一個地方。”

以史為橋,共赴民族復興新征程

從1895年到1945年,台灣同胞用50年的抗爭證明:台灣的前途繫於祖國統一;從1945年到2025年,80年的歲月印證:兩岸同胞的共同記憶是連接民族情感的精神紐帶。今天,我們向抗戰中的台灣同胞致敬,不僅是緬懷他們的犧牲,更是呼喚兩岸同胞銘記歷史、共擔使命。

歷史的傷痕不會因時間消逝而淡化,民族的精神因傳承而愈發璀璨。讓我們以抗戰勝利80周年為契機,共同銘記台灣同胞的抗戰貢獻,共同守護兩岸共同的歷史記憶,共同弘揚偉大的抗戰精神。唯有如此,才能告慰先烈的英靈;唯有如此,才能彙聚起實現祖國完全統一、民族偉大復興的磅礴力量!讓我們銘記共同血火記憶 共鑄民族復興偉業。願山河無恙,家國永安;願兩岸同胞攜手,共赴民族復興的光輝未来!